Ich schreibe diesen Artikel vornehmlich wieder für all jene Elektronikbegeisterte, die gerne mit diesem Hobby ihre Freizeit verbringen. Die gerne löten und sich an kleinen Schaltungen erfreuen, welche man eben im eigenen Hobbykeller realisieren kann. Soweit möglich, umgehe ich die tiefe Theorie der Physik. Es geht mir, wie oft, eher darum, etwas Transparenz zu schaffen. Na, zumindest einen kleinen Teil dazu beizutragen

Ich schreibe diesen Artikel vornehmlich wieder für all jene Elektronikbegeisterte, die gerne mit diesem Hobby ihre Freizeit verbringen. Die gerne löten und sich an kleinen Schaltungen erfreuen, welche man eben im eigenen Hobbykeller realisieren kann. Soweit möglich, umgehe ich die tiefe Theorie der Physik. Es geht mir, wie oft, eher darum, etwas Transparenz zu schaffen. Na, zumindest einen kleinen Teil dazu beizutragen ![]()

Ehrlich ist es doch auch so: Um eine LED leuchten zu lassen, muss nicht unbedingt ein Elektronenmodell bemüht werden. Kann man machen, muss man aber nicht. Umgekehrt ist es aber leider auch so, dass ständiges „Try & Error“ eher frustrierend und unter Umständen auch gefährlich ist. Meist kommt man über einen gewissen Grad an Zufallserfolgen nicht hinaus.

Ist auch ziemlich egal, ich schreib‘ das jetzt hier mal auf. Auslöser für den Gedanken diesen Blogpost nun zu tippen, sind mal wieder die Frage- und Kritikmails. Um genau zu sein, eine bestimmte.

Über die Weihnachtstage habe ich erneut die elektrische Post etwas sortiert und bemerkt, dass neben den Leuchtdioden, auch die Widerstände mit einigen Fehleinschätzungen verwendet werden. Im Gegensatz zur LED, quittiert ein Widerstand nicht gleich den Dienst bei fehlerhaftem Einsatz, weshalb falsche Anwendungen oder Dimensionierungen oft unbemerkt bleiben. Die Ausnahme bildet natürlich eine extreme Überlastung, dann haben auch diese Bauelemente keine Chance ![]() Die lange Vorgeschichte schreibe ich jetzt übrigens nur, weil ich natürlich wieder die, sicherlich manchmal angebrachten aber zum Artikelumfang unpassenden, Bemerkungen in der Art von „…wer das nicht weiß, sollte die Finger von der Elektronik lassen“ vor mir sehe. Ihr versteht vielleicht, was ich meine…

Die lange Vorgeschichte schreibe ich jetzt übrigens nur, weil ich natürlich wieder die, sicherlich manchmal angebrachten aber zum Artikelumfang unpassenden, Bemerkungen in der Art von „…wer das nicht weiß, sollte die Finger von der Elektronik lassen“ vor mir sehe. Ihr versteht vielleicht, was ich meine…

Leider sind viele Fehlinformationen sehr tief verankert, wie ich mit dem folgendem Beispiel mal anführen möchte.

Das Ding mit der Dimensionierung

Das Ding mit der Dimensionierung

Der Beginn eines längeren Nachrichtenaustausches, war in etwa der folgende Satz: „… da ja die Batterie im Auto so viele Ampere hat, muss ein Widerstand rein, der eben auch sehr groß sein dürfte.“

Planerisch war vom Schreiber der permanente Anschluss eines USB-Ladeadapters beabsichtigt der, parallel zum Zigarettenanzünder, fest angeschlossen werden sollte. Als sozusagen „Spannungsreglung“, hatte der Schreiber einen Hochlastwiderstand in Reihe zum Ladeadapter vorgesehen. Weil die zu ladenden Geräte keine 46 Ampere benötigen und seine Batterie ja immer soviel Power bringt, muss man wohl was gegen den Strom unternehmen. Kern der Frage war eine Bezugsquelle für entsprechende, in den Abmessungen kleine, Hochlastwiderstände. Besser mit noch mehr Power, eben wegen der vielen Ampere. Das der wohl bereits vorhandene Ladeadapter schon alles notwendige mitbringt, ging zunächst völlig unter.

Der Schreiber hatte schon in diversen (Facebook?) Gruppen gefragt, war aber mit den Antworten nicht einverstanden. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, was da los war.

Die Fehleinschätzung, dass eine Autobatterie zu viel Strom für orgnungsgemäß betriebene und dafür vorgesehene Geräte liefert, ließ sich noch gut mit Erklärungen korrigieren. Das aber grundsätzlich nicht die Belastungsfähigkeit einzelner Bauteile, der Leitsungsfähigkeit der Stromquelle überlegen sein muss, wollte er mir nicht glauben.

Lediglich die Erkenntnis, dass ja der Ladeadapter schon die Wandlung von 12V zu 5V vornimmt, leuchtete ein. Ebenso der Umstand, dass es doch ein wenig anderer Technik bedarf, wenn die bekannten Adapter größenmäßig durchaus in die geschlossene Faust passen. Pure Widerstände können das nicht sein.

Der Gedankenfehler lag eher bei der Tatsache, dass das Teil eben nicht an der Steckbuchse des Autos, sonder fest verdrahtet montiert werden sollte. Irgendwie war da wohl etwas Verwirrung über die Regelelekronik entstanden. Prinzipiell kam der Fehler eben daher, dass er eigentlich nicht über einen Laderegler, sondern über einen Vorwiderstand nachgegrübelt hat, die von ihm gefundenen Bauteile aber bestenfalls zum Maschinenraum der Titanic gepasst hätten. Da lief dann alles irgendwann durcheinander. Im Grunde sollte eigentlich nur das besagte Ladegerät aus dem Gehäuse entfernt und irgendwo im Fahrzeug montiert werden. Die Diskussion zog sich allerdings über einige Tage hin, immer wieder endete alles mit Fragen zum Vorwiderstand.

Klar, wenn die Grundvoraussetzungen falsch interpretiert werden, kann man sogar mit unpassenden Zahlen zu überprüfbaren Rechenergebnissen kommen.

In der Rechnung des Schreibers, liefert eben die Batterie besagte 46 Ampere bei 12 Volt. USB-Schnittstellen in solchen Ladeadaptern stellen 5V zur Verfügung, sein Adapter maximal 2 Ampere pro Port, 2 Ports besitzt das Teil. Er ging nun von folgendem aus:

12V – 5V = 7V, die zuviel sind. Die Batterie bringt 46 Ampere, bleiben abzüglich der 2 x 2 Ampere für die beiden Ladebuchsen 42 Ampere übrig. U * I = P soll also konkret bedeuten: 7V * 42 A = 294 Watt. Tja, und er suchte eben Widerstände, die das „verpacken“. Uff! Am Ende ist das Projekt übrigens gescheitert, die eckigen Löcher für die USB-Buchsen waren wohl doch die ärgste Hürde, nun gut.

Um die Sache abzurunden noch eine kleine Erläuterung, wo welcher Wert bei solchen Berechnungen hingehört. Der Stom muss dem entsprechen, was im Maximalfall fließen kann. Daneben ist entscheidend, welche Spannung dann real am Widerstand abfällt.

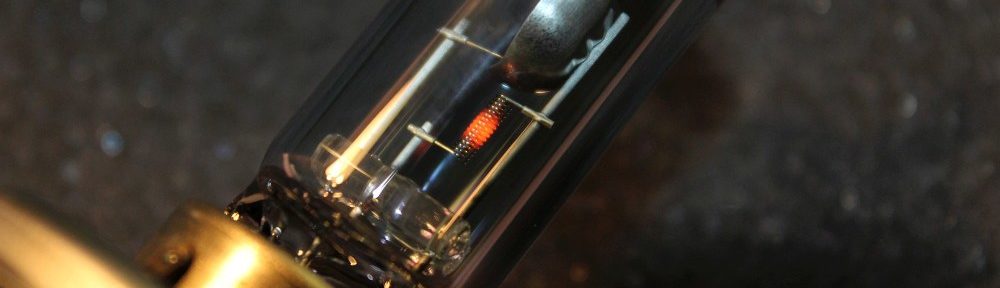

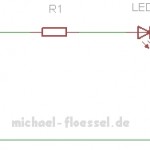

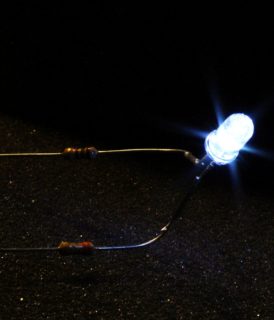

Eine klassische grüne LED, max. 20mA

Spannung an der LED = 2V

Speisespannung 12V

Spannungsabfall am Vorwiderstand dann folgerichtig 10V

Bei U * I = P, sind dies dann 10V x 0,02A = 0,2W = 200mW. Der klassische 1/4 Watt Widerstand, würde bestens passen. Man muss eben das in die Berechnung einbeziehen, was auch real ist.

Würde der Vorwiderstand so gewählt, dass nur 10mA fließen, wäre auch die Leistung halbiert, welche in dem Widerstand in Wärme umgesetzt wird. Dann sind es eben nur noch 100mW, die das Bauteil an Belastung ertragen muss. Völlig unabhängig davon, ob die Batterie oder das Netzteil nun 1 oder 10 Ampere liefern könnten.

Es käme ja auch niemand auf die Idee, Widerstände in die Zuleitungen zum Fernseher zu installieren, nur weil der Power auf der Leitung, auch für die Waschmaschine ausreicht, oder?

Ich habe schon des öfteren ausführlichere Hinweise zur Berechnung von Bauteilen hier veröffentlicht, zum Abschluss eine kleine Liste, bzw. die Links dazu:

Strom, Spannung, Widerstand, Kennzeichnungen – 1

Strom, Spannung, Widerstand, Kennzeichnungen – 2

Lampen, LEDs, Helligkeit, Poti, Trimmer…

Berechnung des Stromverbrauchs mal zerlegt

Eselsbrücke: Farbcodes auf Widerständen

Stell mich ein!

Stell mich ein!

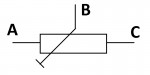

In der schematischen Darstellung lässt sich das Verhalten recht gut erkennen. So wird natürlich auch klar, dass es bei maximaler Einstellung in die ‚falsche‘ Richtung möglich ist, einen Widerstand von annähernd 0 Ohm zu erzeugen, der Schleifer liegt direkt am Einspeisepunkt und die Wirkung ist die gleiche, als hätte man einen einfachen Draht verwendet.

In der schematischen Darstellung lässt sich das Verhalten recht gut erkennen. So wird natürlich auch klar, dass es bei maximaler Einstellung in die ‚falsche‘ Richtung möglich ist, einen Widerstand von annähernd 0 Ohm zu erzeugen, der Schleifer liegt direkt am Einspeisepunkt und die Wirkung ist die gleiche, als hätte man einen einfachen Draht verwendet.

So, nach ein paar Tagen Nachlässigkeit zu dem Thema, habe ich mir mal wieder die Nachrichten im Maileingang vorgenommen.Einiges ist wie immer der Rubrik ‚Vermischtes‘ zuzuordnen, oben in der Liste stehen aber seit ein paar Wochen die Probleme rund um elektronische Bauteile, deren Einsatz und vor allem deren Funktion. Eien extremen Anstieg verzeichne ich nach dem ‚LED Lauflicht‘ Artikel. Sehr viele Blogleser wollen doch mehr als eine LED pro Pin am µController betreiben, der PIC schafft das aber eben nicht bzw. kann/soll nicht so viel Strom liefern.

So, nach ein paar Tagen Nachlässigkeit zu dem Thema, habe ich mir mal wieder die Nachrichten im Maileingang vorgenommen.Einiges ist wie immer der Rubrik ‚Vermischtes‘ zuzuordnen, oben in der Liste stehen aber seit ein paar Wochen die Probleme rund um elektronische Bauteile, deren Einsatz und vor allem deren Funktion. Eien extremen Anstieg verzeichne ich nach dem ‚LED Lauflicht‘ Artikel. Sehr viele Blogleser wollen doch mehr als eine LED pro Pin am µController betreiben, der PIC schafft das aber eben nicht bzw. kann/soll nicht so viel Strom liefern.